不登校の現状と発達特性のあるこどもたちの不登校支援・予防プログラム

過去最多34万人の小中学生が不登校

2023年度調査から見る現状と課題 – クリエバより

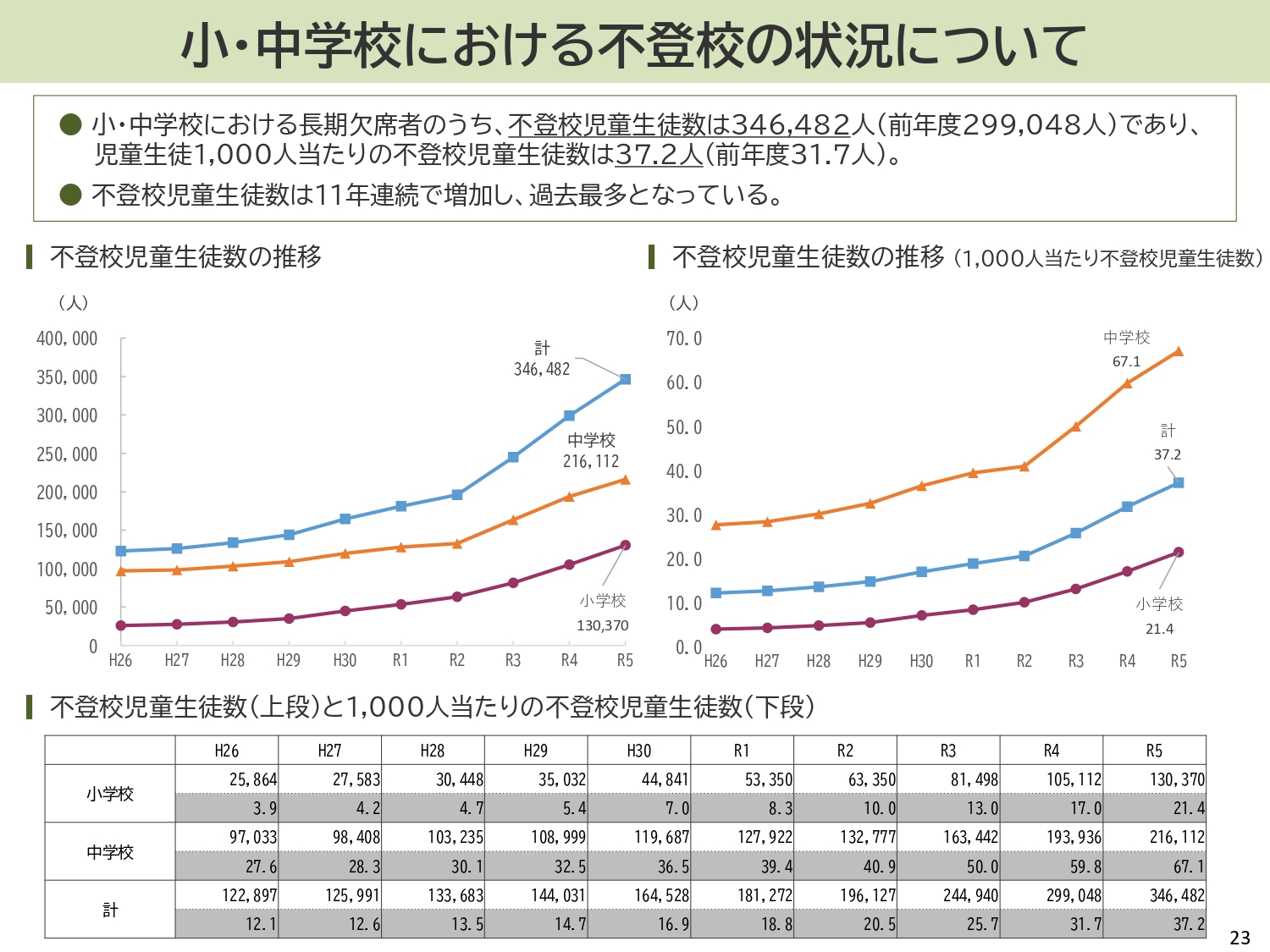

不登校の小中学生は2023年度、34万6千人余りにのぼり、11年連続で増加し過去最多となったことが、文部科学省の調査で明らかになりました。

今回は、文部科学省が発表した「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」に基づき、小中学校における不登校の現状と課題について解説します。

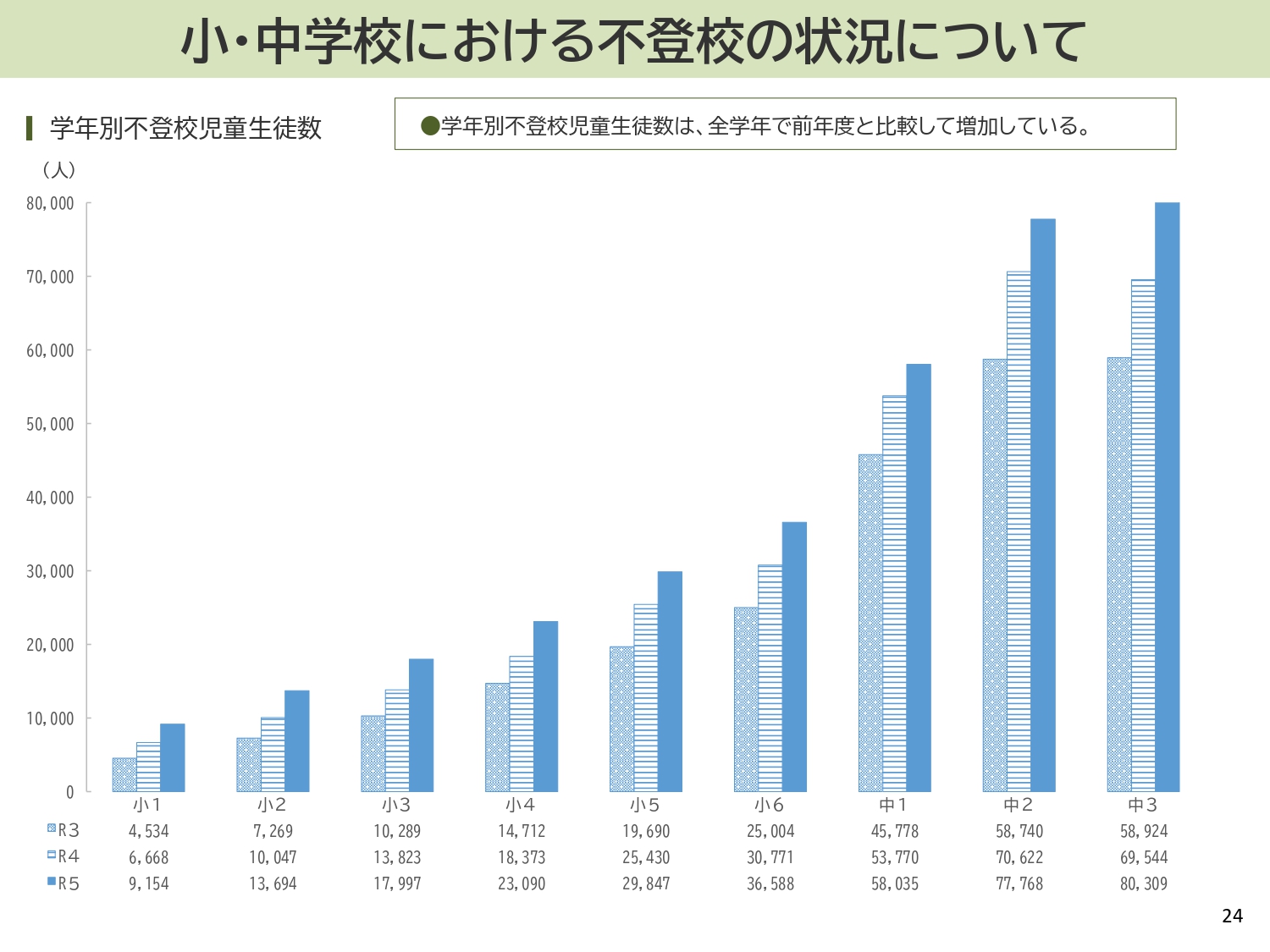

出典=文部科学省 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要

出典=文部科学省 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要

11年連続の増加で過去最多を更新

令和5年度の調査によると、小中学校における不登校児童生徒数は346,482人と、前年度の299,048人から47,434人(15.9%)増加しました。これは11年連続の増加で過去最多を更新する状況です。ただし、増加率は前年度の22.1%から15.9%へと4.2ポイント低下しました。

- 不登校児童生徒数: 346,482人(前年度比15.9%増)

- 在籍児童生徒に占める割合: 3.7%(前年度3.2%)

出典=文部科学省 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要

出典=文部科学省 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要

不登校の状況詳細

長期欠席(90日以上)の割合が依然として高いことが分かります。

- 出席日数0日: 3.1%(前年度3.2%)

- 出席日数1~10日: 7.4%(前年度7.5%)

- 欠席日数30~49日: 22.3%

- 欠席日数50~89日: 22.7%

- 欠席日数90日以上: 55.0%(前年度55.4%)

不登校増加の背景にある要因

今回の調査から、不登校増加の背景には以下の複合的な要因が考えられます。

- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(教育機会確保法)の趣旨の浸透: 児童生徒の休養の必要性が広く認識されるようになったことによる、保護者の学校に対する意識の変化。これは、無理に登校させるのではなく、休養も選択肢の一つとして認識されるようになったことを意味します。

- コロナ禍の影響: 長引くコロナ禍による生活の変化や登校意欲の低下。生活リズムの乱れや、学校生活への不適応などが考えられます。

- 特別な配慮を必要とする児童生徒への支援の課題: 発達障害など、特別な配慮を必要とする児童生徒への早期からの必要な支援が十分に行き届いていない可能性があります。

不登校の理由 – 子どもたちの声

不登校の児童生徒から把握した事実として、以下のような相談が多く寄せられています。

- 学校生活への意欲低下: 32.2%

- 不安・抑うつ: 23.1%

- 生活リズムの不調: 23.0%

- 学業不振や宿題未提出: 15.2%

- 友人関係の問題(いじめを除く): 13.3%

「やる気が出ない」「不安を感じる」「生活リズムが乱れている」といった、子どもたちのSOSが浮き彫りになっています。これらの背景には、人間関係の悩みや学習の遅れ、将来への不安など、様々な要因が複雑に絡み合っていると考えられます。

相談・支援等の実施状況 – 支援の広がり

不登校児童生徒のうち、61.2%にあたる212,114人が学校内外の機関で専門的な相談・指導を受けています。

- 学校外機関で出席扱い: 38,632人(前年度32,623人)

- ICT活用自宅学習で出席扱い: 10,467人(前年度10,409人)

特筆すべきは、令和5年度調査から新たに調査された「担任等から週1回程度以上の継続的な相談・指導を受けていた児童生徒」が119,699人であったことです。これにより、学校内外の機関や担任等から相談・指導を受けている児童生徒は合計331,813人、割合にして95.8%に達することが明らかになりました。これは、不登校の子どもたちへの支援が以前より広がっていることを示しており、学校と家庭、関係機関との連携が強化されていることが伺えます。

ま と め

今回の調査結果は、多くの子どもたちが学校に通えない状況にあることを示しています。子どもたちは、それぞれ異なる理由で学校に行きにくさを感じているようです。その一方で、地域には、子どもたちを温かく見守り、支えるための様々な支援体制が整いつつあります。

学校の先生、スクールカウンセラー、地域の支援機関、専門家など、様々な相談窓口があります。これらの機関では、子どもたちの心の声に耳を傾け、一人ひとりに寄り添った支援を行っています。

お子さんが学校へ行くことを悩んでいる場合は、一人で抱え込まずに、地域の支援機関にご相談ください。みんなで、お子さんの気持ちに寄り添い、共に歩んでいきましょう。

クリエバの不登校支援・予防プログラム

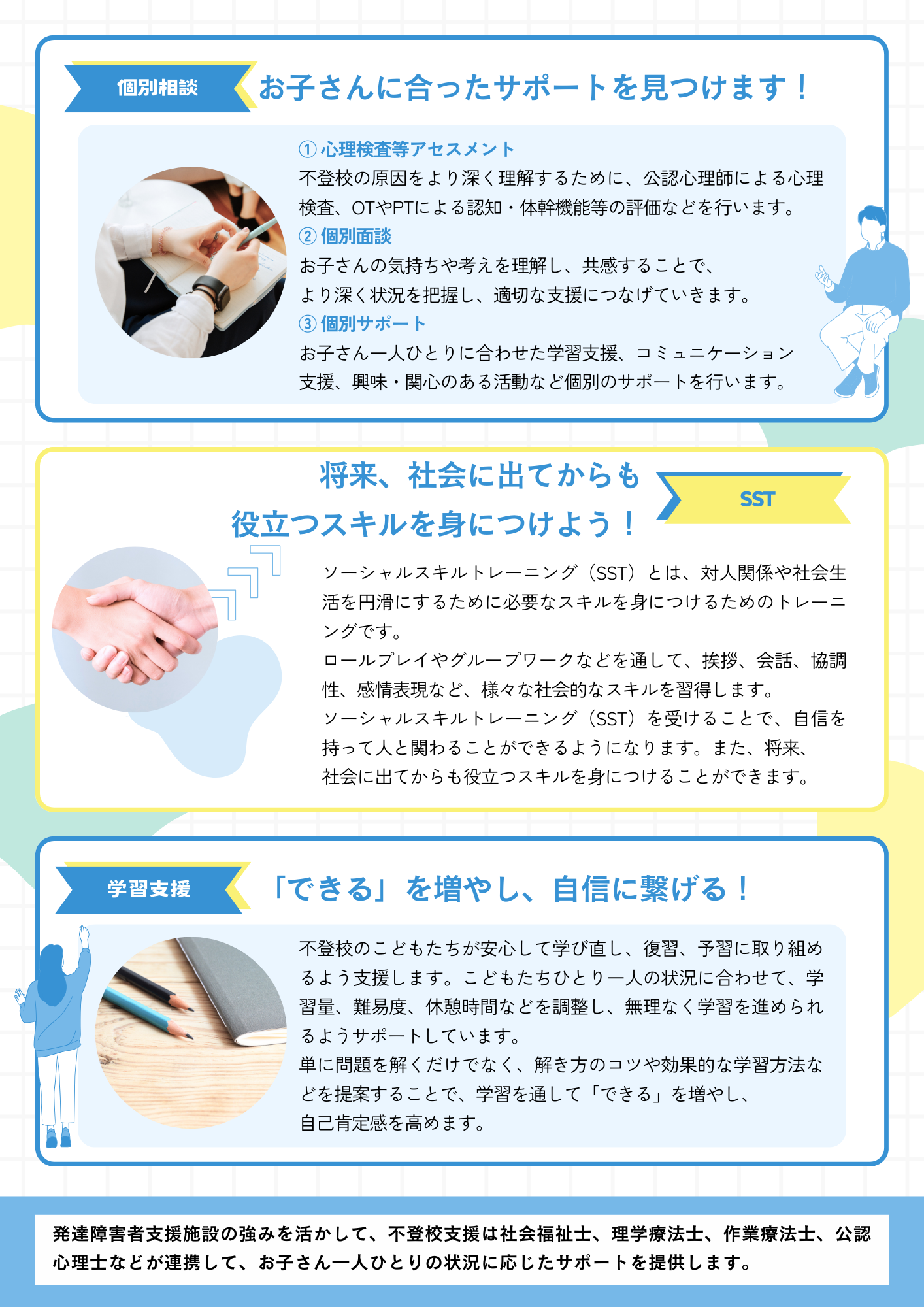

ヒューマンインクルーシブセンタークリエバでは、発達特性のあるお子さんを対象に、多職種連携による不登校支援・予防プログラムを提供しています。社会福祉士、理学療法士、作業療法士、公認心理師などがチームを組み、お子さんの状況に合わせて、丁寧に寄り添いサポートします。

〇個別相談:お子さんに合ったサポートを一緒に見つけます

- アセスメント(評価): 公認心理師による心理検査、作業療法士(OT)や理学療法士(PT)による認知・体幹機能評価などを通して、不登校の背景にある要因を丁寧に分析し、深く理解します。

- 個別面談: お子さんの気持ちや考えを丁寧に傾聴し、状況を深く把握することで、より適切な支援につなげます。

- 個別サポート: アセスメントと面談に基づき、お子さん一人ひとりの状況や特性に合わせた個別の支援計画を作成し、学習支援、コミュニケーション支援、興味・関心に基づく活動などを提供します。

〇ソーシャルスキルトレーニング(SST):社会生活に必要なスキルを身につけます

ロールプレイングやグループワークなどを通して、挨拶、会話、協調性、感情表現など、社会生活に必要なスキルを効果的に習得できるようサポートします。自信を持って人と関わることができるようになり、将来、社会に出ても役立つ実践的なスキルを身につけることができます。

〇学習支援:学びの「できる!」を増やし、自信につなげます

学校に行きにくいお子さんが安心して学び直し、復習・予習に取り組めるよう、お子さんのペースに合わせて丁寧に支援します。学習量や難易度、休憩時間などを調整し、無理なく学習を進められるようにサポート。単に問題を解くだけでなく、解き方のコツや効果的な学習方法を提案することで、学習を通して「できる!」を増やし、自己肯定感を高めます。

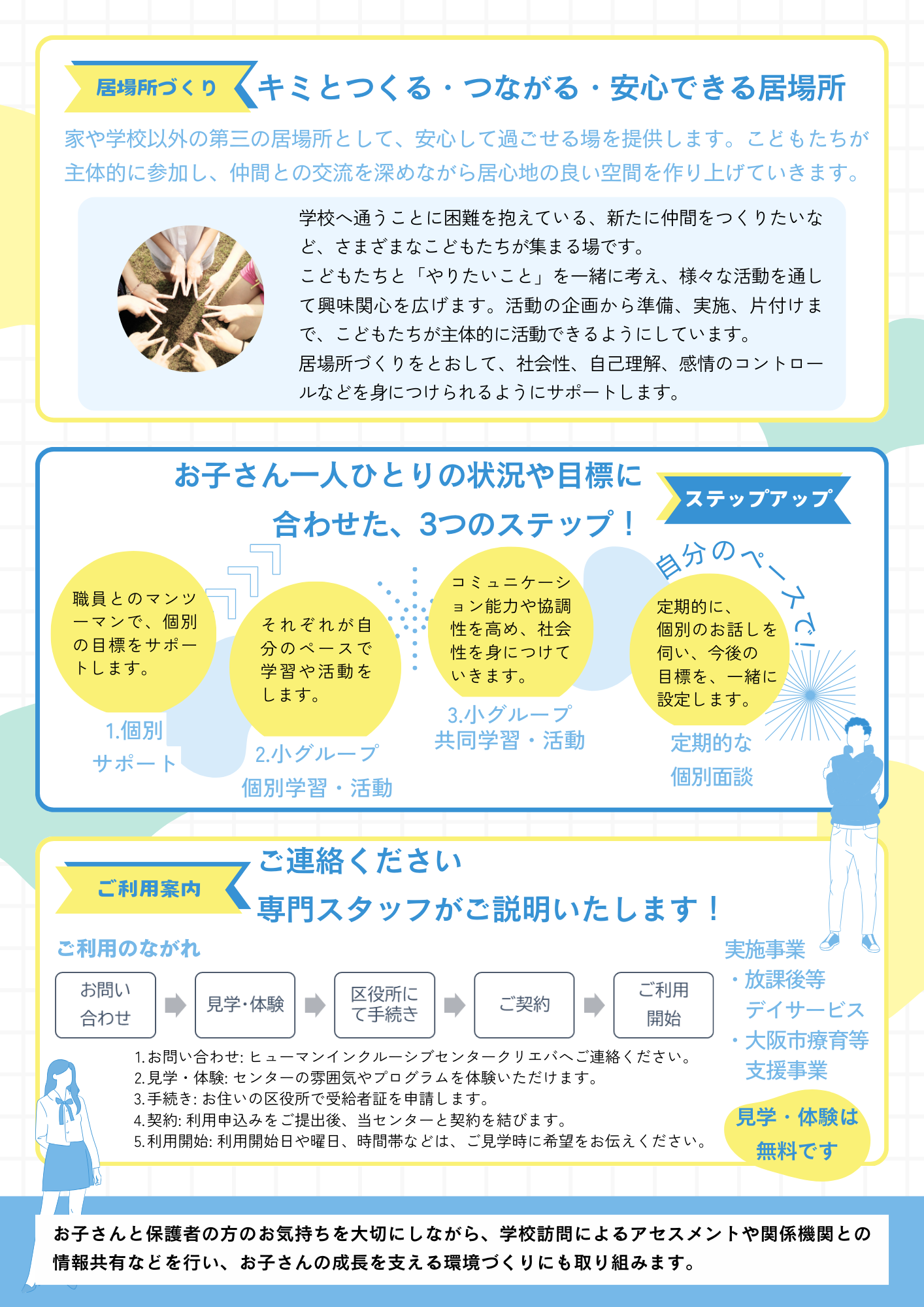

〇居場所づくり:安心できる居場所で、つながりを育みます

学校に通うことに困難を抱えているお子さんや、新しい仲間を作りたいお子さんなどが安心して集える居場所を提供します。「やりたいこと」を一緒に考え、企画・準備・実施・片付けまで、子どもたちが主体的に活動できるようにサポート。居場所づくりを通して、社会性、自己理解、感情のコントロールなどを育みます。

お子さんと保護者の方のお気持ちを大切にしながら、学校訪問によるアセスメントや関係機関との情報共有などを行い、お子さんの成長を支える環境づくりにも取り組んでいます。

お問い合わせ

ヒューマンインクルーシブセンタークリエバ

当センターの詳しい情報はコチラをクリックしてください⤵